Venezuela pierde todos sus glaciares: ¿Cuáles son las implicaciones?

El calentamiento global no necesariamente es el culpable pero pérdida de los glaciares transformará los ecosistemas locales - y sus microorganismos.

Venezuela's last glaciar La Corona in Pico Humboldt.

En 2019 se realizó en Islandia el funeral del que se considera el primer glaciar “muerto” a causa del cambio climático. El Okjokull fue un cuerpo de hielo que, para 2014, ya había perdido suficiente vigor como para dejar de ser considerado un glaciar, y en 2019 fue declarado extinto en un acto conmemorativo que buscó promover la reflexión sobre el calentamiento global.

Islandia, sin embargo, cuenta todavía con un abundante número de glaciares. Venezuela, en cambio, será el primer país tropical en ver desaparecer la totalidad de los suyos. Las tres cumbres venezolanas más altas son el pico Bolívar (ubicado a 4.978 metros sobre el nivel del mar), el pico Humboldt (4.942 m.s.n.m) y el pico La Concha (4.922 m.s.n.m). Dos de ellas ya se quedaron sin glaciares y la desaparición del tercero es indetenible.

Según información recabada por el climatólogo venezolano y miembro de orden del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC), Rigoberto Andressen, el pico La Concha terminó de perder la totalidad de sus glaciares –conocidos como Ño León y Coromoto– en 1990. El pico Bolívar, por su parte, vio retirarse los últimos remanentes de los suyos –Timoncito, Espejo y El Encierro– en 2017, pero para 1991 ya estaban en proceso de retroceso, según el doctor en Ecología, Luis Daniel Llambí.

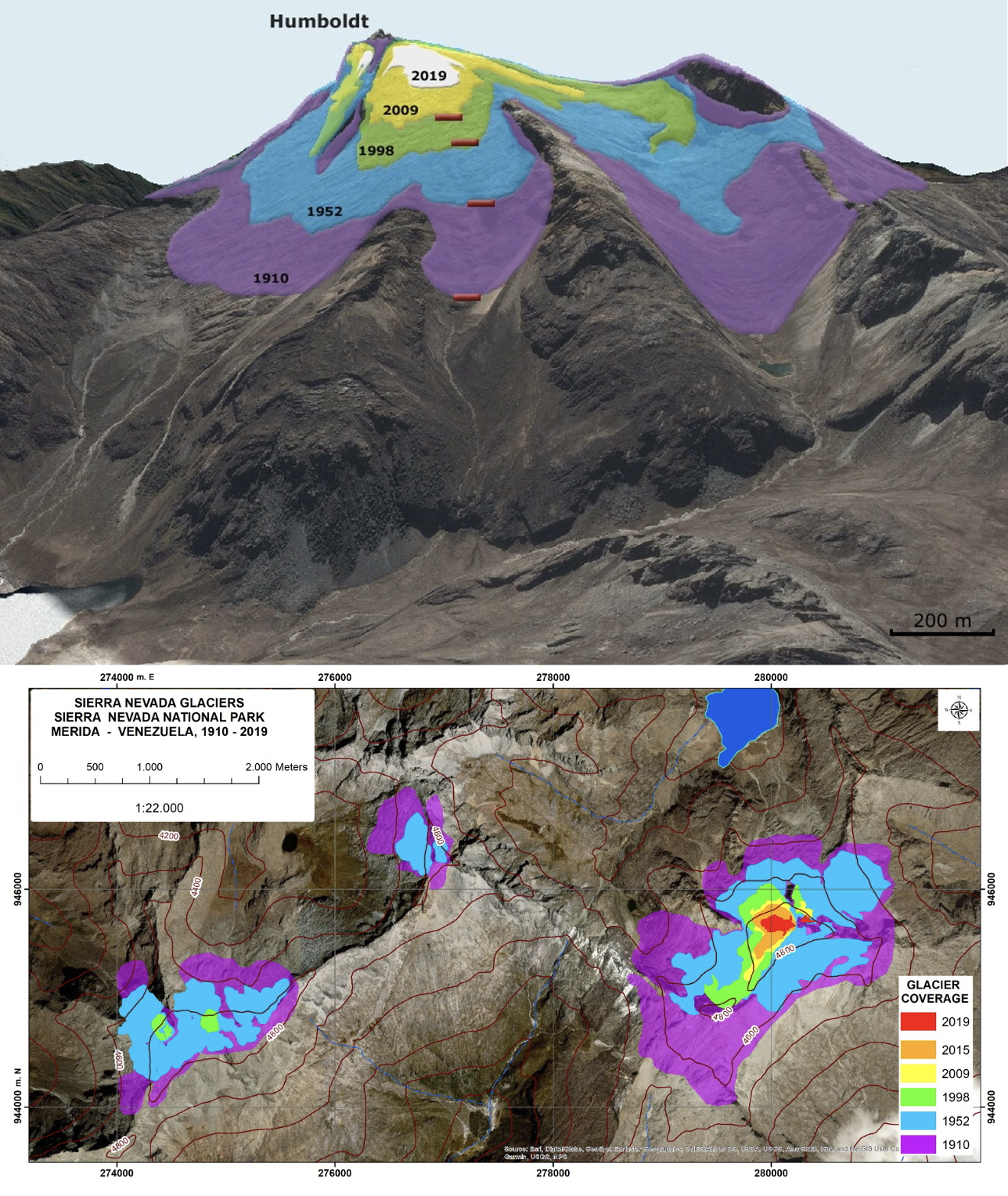

Imagen 1: Reconstrucción cronológica en 3D del retroceso del glaciar La Corona, en la vera de los picos Humboldt y Bonpland, entre 1910 y 2019. Fuente: Alejandra Melfo. Imagen 2: Proyección cartográfica en 2D de la cobertura glaciar en los picos Bolívar, La Concha y Humboldt, las tres cumbres más altas de Venezuela, ubicadas en el Parque Nacional Sierra Nevada. Muestra el retroceso de los cuerpos de hielo desde 1910 hasta 2019. Fuente: Nerio Ramírez et al.

El glaciar La Corona presenta actualmente menos de 2 hectáreas, según Llambí, quien ha llevado a cabo distintos proyectos en torno al estudio glaciar en Mérida. Este arduo trabajo ha contado con el acompañamiento de expertos como el ecólogo Llambí, el geomorfólogo Maximiliano Bezada, el geógrafo Nerio Ramírez, la física Alejandra Melfo y otros más, quienes han ofrecido importantes publicaciones como Se van los glaciares, de Fundación Polar, y Último glaciar de Venezuela, de National Geographic.

La geología glaciar como respuesta

Que Venezuela se convierta en el primer país del trópico en perder la totalidad de sus glaciares es un hecho natural que está anclado a procesos geológicos y geomorfológicos milenarios. “La historia glaciar es muy compleja y el cambio climático no puede descifrarse solamente en función de la desaparición de un puñado de glaciares en unos pocos años”, dice el profesor Maximiliano Bezada, doctor en Paleoecología. “El avance y retroceso de éstos empezó hace, por lo menos, doce mil años”, explica. “Por ejemplo, cuando llegaron los conquistadores españoles a Mérida, en el siglo XVI, se encontraron con una cordillera totalmente blanca; hay evidencia de que los glaciares avanzaron hasta los 4.200 metros de altitud. Este período es conocido como la Pequeña Edad de Hielo”.

Según Bezada, en el siglo IX, en cambio, los hielos retrocedieron de forma drástica en lo que en geología se conoce como el Período Cálido Medieval. “Es evidente que el ascenso y descenso del hielo es un proceso natural que se mantiene en latencia y que responde a toda una amalgama de condiciones geográficas y astronómicas. No es un fenómeno inédito”.

Para Bezada, que el glaciar del Humboldt todavía no haya desaparecido se debe a todo un conjunto de factores, cuya explicación está en la ciencia. “En geología glaciar manejamos un concepto llamado línea de equilibrio de las nieves, que se refiere al límite promedio hasta donde puede descender el hielo en las montañas”, dice. “Actualmente la línea de equilibrio se ubica en 5.400 metros sobre el nivel del mar, es por eso que en otros países andinos como Argentina, Perú o Colombia hay glaciares bien conservados”.

Maximiliano Bezada en la periferia de la laguna El Suero en el año 1992; más atrás, el glaciar del pico Humboldt. Fuente: Maximiliano Bezada

La realidad que señala Bezada queda retratada en hechos puntuales, como la desaparición del glaciar Timoncito, último remanente de hielo de la cumbre más alta de Venezuela: el pico Bolívar. El Bolívar se posiciona a 36 metros de desnivel por encima del Humboldt, pero a pesar de ser el pico más alto, se quedó sin glaciares en 2017, antes que el Humboldt. Esto se debe a la orientación de su relieve respecto al sol. Los glaciares del Bolívar estaban en la cara sur de la cumbre, por lo que su nivel de exposición a los rayos del sol era mucho mayor que la del glaciar del Humboldt, que está enclavado en una especie de refugio natural de rocas que le garantiza una menor exposición.

Esos microorganismos quedaron encapsulados en el hielo desde hace milenios, pero su capacidad de adaptación extrema les permitió permanecer vivos en condiciones inhóspitas a partir del aprovechamiento de pequeñas cantidades de nutrientes y agua líquida presentes dentro del cuerpo de hielo.

El derretimiento, a su vez, trae otras implicaciones relacionadas con la hidrografía. “El principal afectado por el deshielo definitivo del glaciar La Corona será el sistema de humedales cercano a las lagunas Verde y La Coromoto”, dice Bezada. “Aunque el glaciar del Humboldt no es determinante para la subsistencia de estos dos espejos de agua, sí juega un papel importante para los humedales inmediatos a ellas, pues la escorrentía proveniente del casquete de hielo les inyecta agua”.

Estos humedales conforman las nacientes de algunos afluentes hídricos tributarios de la cuenca del río Chama, uno de los cursos de agua más importantes de la entidad merideña y de los Andes venezolanos.

Nuevos nichos ecológicos

Cuando las condiciones ambientales de un ecosistema cambian abruptamente, se produce el contexto necesario para que nuevas especies desarrollen estrategias de ocupación, colonicen esos espacios y configuren nuevos nichos ecológicos. Esto ya está ocurriendo en las áreas inmediatas al remanente del glaciar La Corona. Los expertos denominan el hecho como un proceso de sucesión ecológica y, en este caso, ocurre cuando el hielo del glaciar se retira y permite el confort térmico que necesitan las formas de vida pioneras.

La sucesión ecológica puede ser de distintos grados, según la cantidad de veces que haya ocurrido. Pero lo que empezó a ocurrir en el pico Humboldt y su vera glaciar es un caso inédito de sucesión primaria, en el que nuevos microorganismos que también hacen parte de la biodiversidad local empezaron a proliferar con una vida vertiginosa luego del deshielo del glaciar La Corona.

Esos microorganismos quedaron encapsulados en el hielo desde hace milenios, pero su capacidad de adaptación extrema les permitió permanecer vivos en condiciones inhóspitas a partir del aprovechamiento de pequeñas cantidades de nutrientes y agua líquida presentes dentro del cuerpo de hielo.

De hecho, por estar ubicados cerca de ecosistemas tan biodiversos como los bosques húmedos o los páramos, los glaciares tropicales suelen conservar mayor cantidad de microorganismos en su interior que los glaciares polares y subpolares.

La doctora Alejandra Melfo ha trabajado de cerca los procesos de sucesión primaria en el ambiente glaciar inmediato al pico Humboldt. “Lo que pasa cuando se retira el glaciar es que queda la roca desnuda, sin forma de vida alguna sobre ella salvo algunas bacterias”, explica. “La roca queda expuesta a la posibilidad de ser colonizada por nuevas formas de vida y ese es el proceso que hemos estado estudiando y que se conoce como sucesión primaria”.

Imagen 5. Trabajo de campo en conjunto a National Geographic, evaluando las nuevas formas de vida en el área de influencia del glaciar La Corona, diciembre del 2023. Fuente: Alejandra Melfo

Melfo lo describe como un proceso en el que primero llegan las bacterias y microorganismos que estuvieron durante mucho tiempo encapsulados en el hielo, luego líquenes y otras formas de vida capaces de adherirse a la roca. Los líquenes se asocian con los musgos, que son plantas sin raíces capaces de poblar una superficie rocosa siempre y cuando dispongan de agua, aunque estén desprovistas de suelo. Melfo cataloga a la asociación musgos-líquenes como “biocostras”, una estructura que ayuda a meteorizar la roca, a retener agua y, al morir, a incorporarse como materia orgánica para consolidar suelo incipiente.

Para Melfo no está claro si los nuevos ecosistemas que van a proliferar serán idénticos a los de los páramos vecinos, ni cuánto tiempo va a tomar para alcanzar condiciones ecológicas similares. Pero es un hecho que esta realidad ambiental se enarbola como un laboratorio vivo que debe ser estudiado, especialmente en un panorama determinado por el cambio climático, en el que la biodiversidad está en vilo de nuevas estrategias de adaptación.

Medidas controversiales

En diciembre de 2023 el gobierno venezolano anunció una acción que, según el binomio integrado por la Gobernación del estado Mérida y el Ministerio de Ecosocialismo (Minec) como entes ejecutores, buscaba minimizar la transferencia del calor de las rocas a la masa de hielo. La operación consistió en el traslado e instalación de un material de fibra geotextil –una suerte de manto regulador de temperatura– en el borde del glaciar La Corona.

El anuncio se hizo el día martes 19 de diciembre del 2023 y, hasta la fecha, no se cuenta con registro concreto, fotográfico e informativo referente a la ejecución efectiva del proyecto, más allá de un par de notas de prensa breves y algunas fotografías del geotextil siendo trasladado en helicóptero. Tampoco hubo informes públicos que detallaran el impacto ambiental derivado o, al menos, una garantía de bitácora validada por expertos.

Las últimas informaciones oficiales sobre el avance de la operación son de febrero del 2024, cuando el Minec anunció que el material geotextil había sido transportado con éxito hasta unos refugios en el páramo altiandino del Parque Nacional Sierra Nevada, y que luego serían trasladados vía terrestre por una comisión de bomberos forestales y guardaparques hasta el borde del glaciar para ser extendido al lado de éste. A la fecha de publicación de este reportaje no se sabe si la fibra geotextil ya está junto al glaciar o no.

Comisión del Minec, la Fuerza Armada y la Gobernación de Mérida trasladando el material geotextil en helicóptero. Fuente: Minec

Toda esta serie de anuncios gubernamentales hicieron mucho ruido dentro de la comunidad científica y académica, así como en los distintos grupos de rescate y de montañistas, pues consideran una arbitrariedad proceder a intervenir en el ecosistema de forma abrupta sin hacer previamente estudios que sopesen las perturbaciones ambientales que esto puede traer para los nichos ecológicos y la biodiversidad.

A principios de año, en el corazón de la ciudad de Mérida, se convocó una recolección de firmas por parte de activistas ambientales, investigadores universitarios y distintos actores sociales para tomar postura contra el anuncio de la implementación de esta política. Asimismo, entes como el Colegio de Geógrafos o la Asociación Merideña de Andinismo elevaron sus respectivos comunicados, también oponiéndose a la medida.

Una fuente consultada a lo interno de la Gobernación del estado Mérida que prefirió no ser nombrada le dijo a Caracas Chronicles: “Toda la controversia que se levantó se debe a un factor político. Si hubiese sido una ONG o un grupo de investigadores universitarios quien hace la propuesta, seguramente habría encontrado críticas feroces por parte del gobierno, y las mismas personas a las que tú ves hoy criticando la medida quizás estarían alabándola como una acción vanguardista”, afirma. “Lo cierto es que esa fibra geotextil difícilmente libere microplásticos y micropartículas, muy contrario a lo que dicen algunos ‘expertos’. Una parte de quienes critican lo hacen desde razones muy válidas y lo que exigen es contraloría ambiental, pero otro grupo convirtió el tema en una fuente de amarillismo. El gobierno dice que habrá monitoreo de ese material y que será retirado una vez cumpla su función. Eso habrá que verlo. El geotextil está hecho de un polímero termoplástico que garantiza la transpiración y que, ciertamente, puede absorber el calor excedente de la irradiancia”.

Recolección de firmas en la plaza Bolívar de la ciudad de Mérida en oposición al despliegue del geotextil al lado del glaciar La Corona. Fuente: Liliana Rivas

Melfo prefiere limitarse a opinar con respecto a la política del geotextil. “No tengo suficientes datos concretos de lo que se está haciendo como para darte una opinión objetiva sobre las posibles reacciones del ecosistema y del glaciar en sí mismo una vez que se aplique esta medida”, dice.

Por su parte, Bezada tilda la medida como un “absurdo proyecto inviable”. “La estrategia de los geotextiles es viable siempre y cuando haya estacionalidad, por eso se ha implementado en Europa, donde se ha hecho principalmente para mantener pistas de esquí ubicadas a latitudes superiores a los 40° Norte”, explica, “Pero nuestras cumbres no se mantenían nevadas por la latitud, sino por la altitud. En el trópico no tenemos estacionalidad, es decir, no tenemos invierno ni verano, y la amplitud térmica es mínima, es decir, la temperatura más baja del año es relativamente similar a la más alta. Este hecho te anula la efectividad que pueda tener el geotextil”.

De todos modos, la desaparición del glaciar La Corona ha movido fibras asociadas al arraigo y a la conciencia ambientalista en todo el país. “La desaparición del glaciar del Humboldt es, sobre todo, un fenómeno cultural e histórico. Va a tener impacto sobre el turismo, el montañismo y especialmente sobre la forma en que percibimos nuestras montañas”, dice Melfo. “Por otro lado, el impacto más significativo tiene que ver con el llamado de atención que este hecho debe ser para que reflexionemos sobre el cambio climático”. El cantante uruguayo Jorge Drexler se despidió de nuestros glaciares por todo lo alto. Hagámoslo también nosotros.

Foto de portada: José Manuel Romero

Caracas Chronicles is 100% reader-supported.

We’ve been able to hang on for 22 years in one of the craziest media landscapes in the world. We’ve seen different media outlets in Venezuela (and abroad) closing shop, something we’re looking to avoid at all costs. Your collaboration goes a long way in helping us weather the storm.

Donate